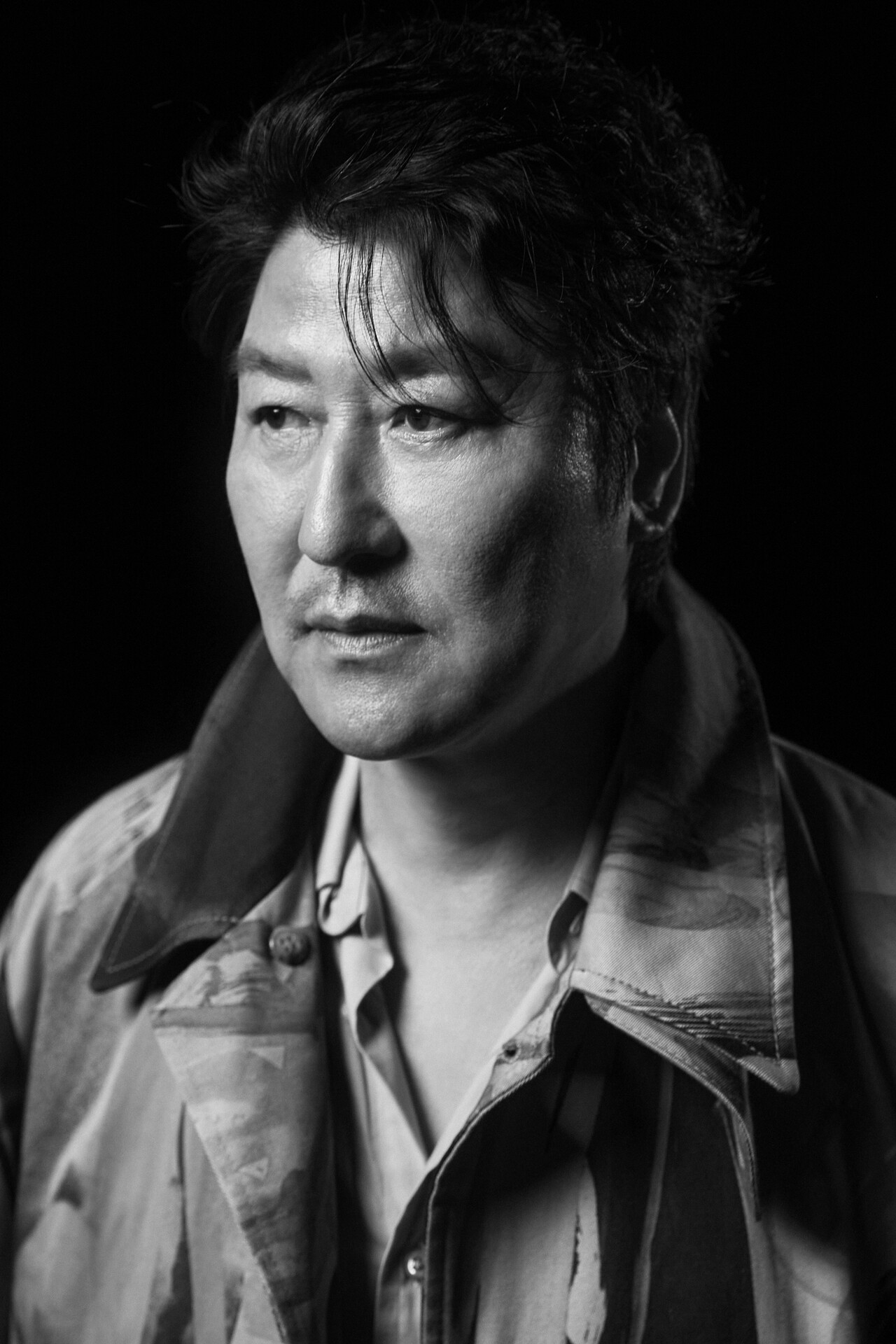

[스포츠한국 모신정 기자] 디즈니+ 16부작 드라마 '삼식이 삼촌'의 주연배우 송강호가 가장 인상 깊었던 장면에 대해 밝혔다.

'삼식이 삼촌'(극본 및 연출 신연식)에서 삼식이 삼촌 박두칠 역을 맡아 생애 최초 드라마에 도전한 송강호는 24일 오후 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 스포츠한국과 만난 자리에서 "많은 장면이 좋았지만 5부에서 삼식이 삼촌이 악마와 같은 손짓으로 김산과 주여진 커플의 아름다운 사랑을 깨지게 하는 장면이 가장 인상적이었다"라고 밝혔다.

송강호는 이어 "이 장면이 삼식이의 캐릭터와 정체성 같은 것을 느끼게 해주는 장면이었다. 마치 악마의 손짓과 같았다. 가장 순수한 인간에게 최고의 가치인 사랑을 깨면서까지 악마의 손짓을 건넨다는 측면에서 이 드라마의 정체성을 대변하는 장면이라고 생각한다"고 말했다.

많은 시청자들이 명장면 1순위로 꼽은 16부 엔딩의 피자 거론 장면에 대해 "피자는 풍요로움의 상징 아닌가. 삼식이가 진짜 피자가 먹고 싶어서 그런 것은 아닐 것이다. 대한민국은 그 시대에 가장 이상적인 삶의 지표가 풍요로움과 풍족하게 먹는 것이었을 거다. 극중 피자는 가장 로망이자 이상적 단어였다"고 밝혔다.

삼식이 삼촌을 한마디로 정의내려 달라는 질문에는 "나쁜 사람인데 결국 심성은 따뜻했다. 무지막지하게 나쁜 사람이라고 하기에는 따뜻한 마음이 있었다. 여기서 16부에 속마음이 나오게 되는 것 같다"고 말했다.

삼식이 삼촌이 김산을 통해 이루려고 하던 세상에 대해서 구체적으로 드려달라는 질문에 "삼촌이 '피자가 그렇게 맛이 없냐'고 물은 후 '그럴줄 알았다'고 말하지 않나. 우리가 생각했던 풍요로움이라는 것이 과연 물질적인 것만 말하는 것이었을까. 김산을 두고 시루떡 같다고 하는 이야기가 나오잖나. 볼품 없고 먹고 싶은 생각이 안드는데 입에 들어가면 그렇게 맛있을 수 없는 시루떡. 이 내용은 결국 우리의 이상향은 마음 속에 있다는 걸 이야기하고 싶었던 것 같다. 피자 혹은 높은 건물, 고급 자동차가 아니라 우리의 진짜 풍요로운 삶 자체는 우리 마음속에 있다는 걸 이야기하고 싶었던 것 같다"고 말했다.

'삼식이 삼촌'을 통해 16부작 드라마에 첫 도전한 송강호는 칸 영화제 남우주연상 수상 등 흥행 및 비평 두 가지 측면에서 국내 최고 배우로 활약해오면서도 도전을 두려워하지 않고 늘 새로운 시도를 하는 이유에 대해서도 밝혔다.

"본능적으로 안전한 것들에 대해 거부하는 경향이 있어요. 누가 봐도 대중적 공식을 따르는 성공한 영화 이런 것에는 매력을 못느껴요. 완성도 있는 시나리오일지라도 마음이 안 가죠. 허술하고 빈틈이 있어보이지만 이 작가와 이야기가 가지고 있는 시선이 참신하다면 허술해도 마음이 가게 되요.. 그런 것이 원동력이이라면 원동력인 것 같아요. 결과까지 좋으면 더 좋겠지만 세상사가 늘 그런 것은 아니지 않나요. 결과를 생각하고 움직이면 매력도 없고 동력도 안생겨요. '기생충'으로 남우주연상 받고 나서 그런 것이 아니라 예전에도 그랬어요. 제가 성공도 많이 했지만 실패도 많이 했어요. 매번 결과를 떠나서 그것을 항상 갈구하고 모색해 왔던 것 같아요. 그런데 안전한 길을 안갈려고 하는 이상한 본능이 있어요."

이미 35년이라는 세월을 배우로서 살아왔고 앞으로도 그렇게 배우의 길을 계속해서 걸어갈 그는 "배우라는 직업은 저에게 죽을 때까지 같이 가는 동반자적 직업이 아닌가 생각한다. 이런 배우의 길을 계속 해서 걸어갈 때 제 스스로의 원칙은 안주하지 말자는 거다. 보통은 안주 속에 안정적 형식을 바라게 되는 것 같은데 흥행적 결과를 생각하기보다 형식을 먼저 생각하는 느낌이 좋은 것 같다. '1승'은 아직 개봉도 안정해졌는데 풋풋한 만화 같은 이야기들이다. '기생충'으로 상을 받고 돌아오자마자 선택한 작품이다. 만약 안주하고 싶다면 더 큰 성공이 보이는 시나리오를 택했을 거다. 하지만 고통스러운 순간도 있다. 제 의도와는 결과가 다르게 나타날 때 저도 사람인데 왜 고통스럽지 않겠나. 그러나 끊임 없이 한발자국씩 다른 스텝을 밟아 나가는 내 모습을 찾게 되는 것이 제 원동력이다"라고 말했다.